Reimar Krell erblickte 1943 in Lübtheen als Sohn der unverheirateten Arbeiterin Irma Krell das Licht der Welt. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Nachdem seine Mutter wegen Beteiligung an einer illegalen Schwangerschaftsunterbrechung mit Todesfolge zu einer längeren Haftstrafe verurteilt wurde, kam der Vierjährige in das von Diakonissen geführte evangelische Kinderheim Lobetal, in dem er sechs Jahre verbrachte. Seine Mutter arbeitete nach ihrer Haftentlassung im Lübtheener VEB Fahrzeugwerk „Ernst Thälmann“. Sie heiratete den dort ebenfalls beschäftigten Arbeiter Franz Jung und nahm 1953 ihren Sohn Reimar aus dem Kinderheim wieder bei sich auf. Auch seine Schwester, die durch eine schwere Kinderkrankheit geistig behindert war, kam aus dem Kinderheim Kuhstorf in die Obhut der Familie Jung. Beide Kinder erlitten bei geringsten Vergehen körperliche Züchtigungen durch die Mutter und den Stiefvater. In seinen Lebenserinnerungen, die Reimar Krell während seiner Haft in Bautzen II niederschrieb, findet sich folgende Passage über diese Zeit, die mit der erneuten Heimeinweisung des Jungen endete: „Zu der ersten schweren Auseinandersetzung zwischen meiner Mutter und mir kam es, als meine Mutter meine Schwester, die in die Hilfsschule ging, bedrohte und sie dann auch sehr züchtigte, da meiner Schwester das Lernen sehr schwer fiel. Damals kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen meiner Mutter und mir, worauf ich forderte, in ein Heim eingeliefert zu werden. Mir erschien das Heimleben, dann trotz allen bösen Erinnerungen weitaus angenehmer, als weiterhin zu Hause bleiben zu müssen.“ Gegen den Willen seiner Mutter und seines Stiefvaters, der ein überzeugtes SED-Mitglied war, ließ sich Reimar Krell konfirmieren. Nachdem er im Februar 1958 von zuhause fortgelaufen war, griff ihn die Volkspolizei in Berlin auf. Da er sich weigerte zu seiner Familie zurück zu kehren, wurde er unter Vormundschaft gestellt und den Sommer über erneut in ein Heim eingewiesen, diesmal in Lehsen bei Wittenburg. Nach dem Abschluss der achten Klasse bot man ihm dort den Besuch einer Oberschule an. Da das mit dem Aufenthalt in einem Internat verbunden gewesen wäre, lehnte er das Angebot vor dem Hintergrund seiner schlechten Erfahrungen in den Kinderheimen ab und trat im Septmebert 1958 eine Bäckerlehre in Wittenburg an, die mit einer eigenen Unterkunft bei der Bäckersfamilie verbunden war. Anfänglich gefiel ihm die Arbeit in der Bäckerei gut. Als er sich jedoch weigerte, ihm zugeteilte Arbeiten im privaten Garten des Bäckers zu verrichten und ihm zugemutete Überstunden ablehnte, kam es zum Konflikt mit dem Arbeitgeber.

Auf Betreiben seines Vormunds wurde Reimar Krell 1959 in den Jugendwerkhof – ihm sagte man in die „Erziehungsanstalt“ – Hennickendorf bei Strausberg eingewiesen. In der Außenstelle Rüdersdorf des Jugendwerkhofs kam er in einer Ziegelei zum Einsatz. Wie er in seinen Erinnerungen schrieb, fiel es ihm schwer sich gegenüber den anderen Heiminsassen zu behaupten: „Ich wurde verprügelt, gehänselt und sehr gequält. Da die Anderen merkten, wie ich darunter litt, trieben sie es immer weiter, so daß ich mich immer mehr abkapselte und von meiner eigenen Welt voller Freude und ohne Quälerei träumte. Ich war ganz fest davon überzeugt, daß es eine derartige Welt gäbe. Nur hatte ich nun einmal das große Pech, in eine derart unangenehme hineingeraten zu sein.“

Um aus dem Jugendwerkhof wieder herauszukommen erklärte sich Reimar Krell 1961 zu einer Rückkehr in die Obhut seiner Mutter bereit. In Lübtheen fand er eine Beschäftigung als Hilfsarbeiter und Beifahrer in einer Molkerei. Nach wiederholten häuslichen Streitereien mit dem Stiefvater zog er zu der ortsansässigen Rentnerin Else Timm. Mit ihr verband ihn der christliche Glaube und die bei gemeinsamen Fernsehabenden gewonnene Vorstellung, dass es in der Bundesrepublik bessere Lebensbedingungen gäbe und mehr individuelle Freiheit. Er unterstütze Else Timm, die er bald mit „Mutter“ ansprach, im Haushalt und bei der Pflege ihres schwer kranken Ehemanns. Nach einer Denunziation durch seine Mutter, erschien die Volkspolizei bei Else Timm und verlangte von Reimar Krell, er solle die Empfangsantenne auf dem Dach des Hauses in Richtung Osten drehen.

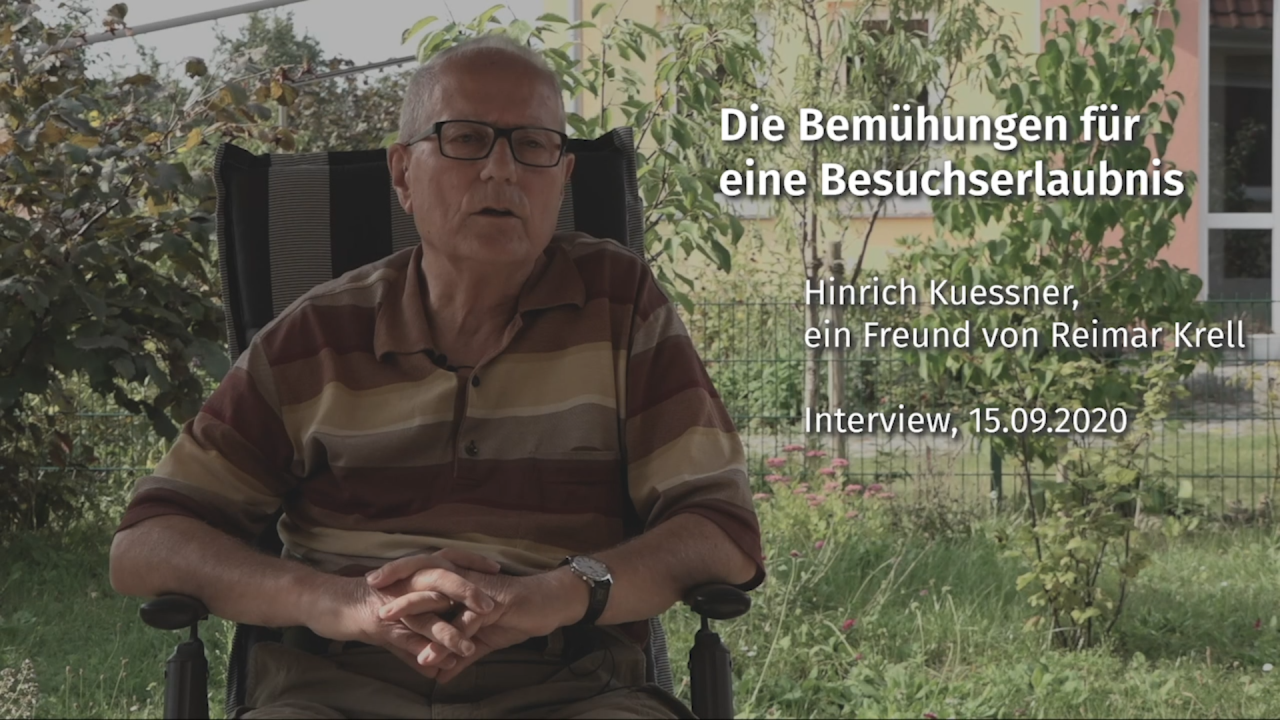

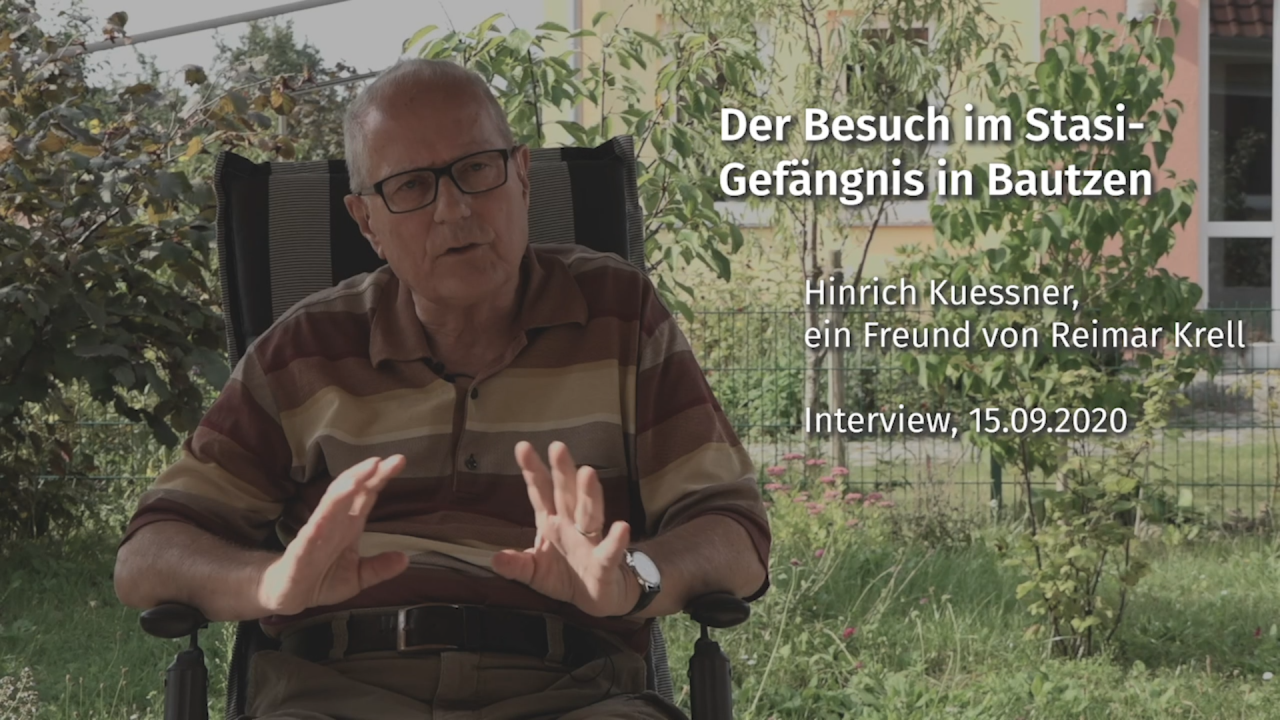

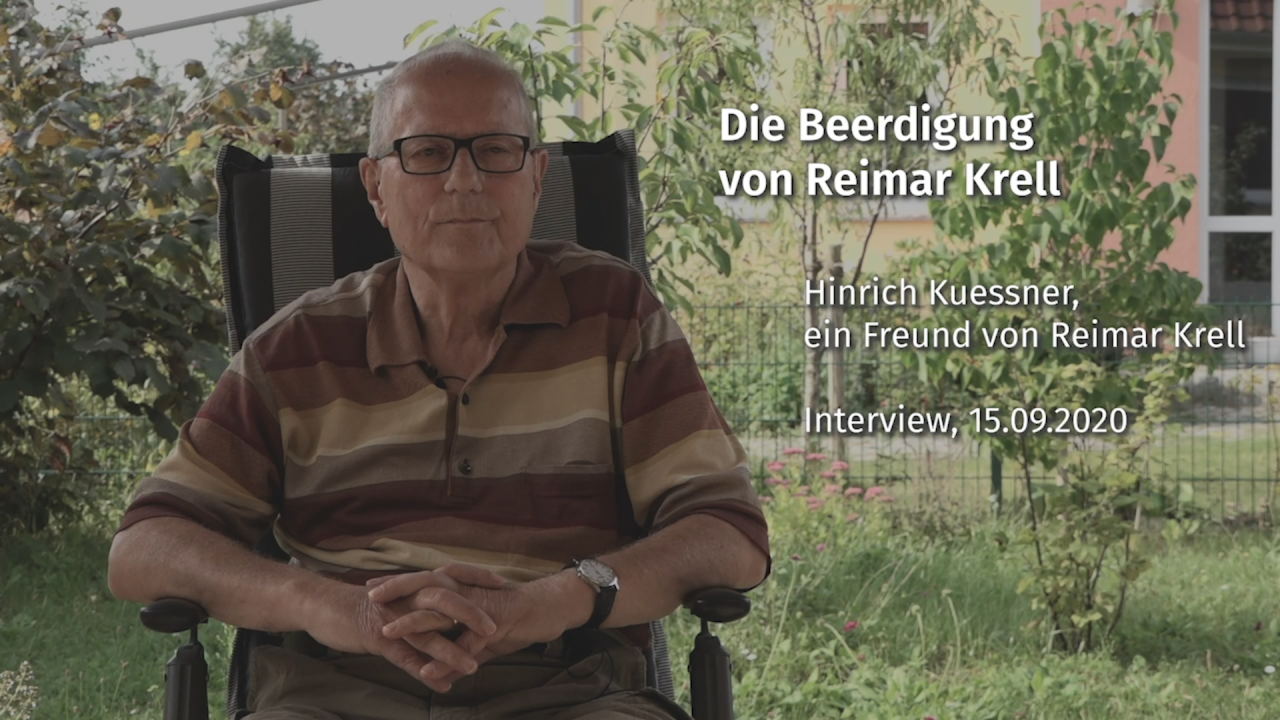

Durch die Vermittlung des örtlichen Pfarrers begann Reimar Krell im Frühjahr 1962 ein Praktikum als Diakon in Rostock. Hier lernte er den Theologiestudenten Hinrich Kuessner kennen, mit dem ihn, wie er in seinen Erinnerungen schrieb, eine langjährige „echte Freundschaft“ verband. Als seine Einberufung zur Nationalen Volksarmee bevorstand, trug sich Reimar Krell erstmals mit Fluchtgedanken nach Westdeutschland, von denen er aber angesichts der Sicherungsanlagen an der Elbe wieder Abstand nahm. Nach Einführung der Wehrpflicht im Januar 1962 verweigerten zahlreiche junge Männer in der DDR den Wehrdienst. Auch Reimar Krell gehörte zu diesen Wehrdienstverweigerern aus christlicher Überzeugung. Er begann im September 1962 eine Ausbildung zum Diakon in Berlin-Weißensee. Er nahm von dieser Ausbildung mit Zustimmung der Anstaltsleitung des Stephanus-Stiftes nach kurzer Zeit wieder Abstand, da ihm seine gleichgeschlechtliche Orientierung bewusstgeworden war.

Er fand Arbeit im Berliner Werk für Fernsehelektronik (WF). Zu dieser Zeit galt nach DDR-Recht zwar noch formal der herkömmliche § 175 des BGB, dessen Anwendung jedoch seit 1957 durch ein Urteil des Ost-Berliner Kammergerichts faktisch mit der Begründung außer Kraft gesetzt worden war, dass von homosexuellen Handlungen keine Gefahr für die sozialistische Gesellschaft ausgehe. Gleichwohl bestanden im Alltagsleben die Vorurteile gegen Homosexuelle fort, die ihre Zuneigung nur im Verborgenen ausleben konnten. Aus Verzweiflung über seine Lage versuchte Reimar Krell, sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Er wurde gerettet und suchte nach der Entlassung aus dem Krankenhaus Hilfe bei einem Psychiater, da er glaubte, dieser könne ihn von seiner „unglücklichen Veranlagung“ heilen, als die er seine Homosexualität selbst empfand. Doch die psychiatrische Behandlung entsprach nicht seinen Erwartungen. Da er nach wie vor beabsichtigte, in einem kirchlichen Umfeld tätig zu werden, bewarb er sich um einen Ausbildungsplatz am Kirchlichen Oberseminar in Potsdam-Hermannswerder. Nach einem Praktikum als Pfleger in dem Brandenburger Theodor-Fliedner-Heim für geistig behinderte Menschen, entschied er sich jedoch gegen die Laufbahn im kirchlichen Verwaltungsdienst.

Seine Bewerbung beim Feriendienst des FDGB hatte im Frühsommer 1967 Erfolg. Reimar Krell arbeitete nun in Hiddensee als Kellner und später als Büfettier. Da ihm diese Tätigkeit gefiel, übernahm er im Dezember 1967 zunächst im sächsischen Freiberg und danach in der nahe gelegenen Stadt Frauenstein (Erzgebirge) entsprechende Stellen bei HO-Gaststätten. Nachdem er hörte, dass sich angeblich infolge des Reformprozesses in der ČSSR auch das dortige Grenzregime verändert habe, machte er sich am 15. Mai 1968 mit dem Fahrrad und seinem Hund auf den Weg in das Nachbarland, um über die ČSSR nach Österreich zu flüchten. Er überquerte bei Rechenberg-Bienenmühle heimlich die DDR-Grenze zur ČSSR. Über seine Motivation für diesen Schritt sagte er später in einer Vernehmung des DDR-Staatssicherheitsdienstes: „Im Gegensatz zur DDR ist meiner Meinung nach das Zusammenleben in den kapitalistischen Staaten nicht so straff organisiert. In der westdeutschen Bundesrepublik zum Beispiel kümmert sich niemand um das Individuum und macht diesem Vorschriften, wie es arbeiten und seine Freizeit verbringen soll. Es ist in der DDR nicht möglich, die Arbeitsstellen nach Belieben zu wechseln und zu arbeiten, wann und wie man will. Meiner Meinung nach ist dies alles nicht möglich, weil das System der DDR den Menschen ‚ganz‘ haben und beanspruchen will, auch in dessen persönlicher Sphäre. […] Ich lehne den Sozialismus nicht ab. Nur gefällt mir in der DDR nicht, daß Menschen ihrer politischen Meinung wegen inhaftiert oder an der Staatsgrenze nach Westdeutschland erschossen werden. Dies empfinde ich mit einem System des Sozialismus unvereinbar.“

In der ersten Zeit nach dem Grenzübertritt wohnte Reimar Krell in der Hütte eines Bekannten in Podivin. Am 4. und 5. Juni 1968 erkundete er in der Gegend von Mikulov das tschechoslowakische Grenzgebiet zu Niederösterreich. Da er dort eine starke Streifentätigkeit von Grenzsoldaten mit Hunden feststellte, zog er sich wieder aus dem Grenzgebiet zurück. Dort ließ er seinen Hund zurück, der sich an einer Pfote verletzt hatte. Er kam dann für einige Zeit bei Bekannten in Bratislava unter. Von dort aus versuchte er, sich mit Unterstützung eines westdeutschen Pastors falsche Papiere für eine Ausreise aus der ČSSR zu beschaffen. Krell hatte den Geistlichen durch dessen Cousin Hinrich Kuessner 1962 kennengelernt und mit ihm brieflichen Kontakt gehalten. Auf Krells Bitte kam der Geistliche zu einem Treffen nach Bratislava, wo ihm Reimar Krell mehrere Passfotos übergab sowie die Wiener Adresse eines Jugoslawen, den ihm ein tschechoslowakischer Bekannter als versierten Passfälscher empfohlen hatte. Doch auch dieses Fluchtvorhaben scheiterte. Der Pastor meldete sich telefonisch aus Wien und teilte mit, dass die angegebene Adresse nicht existiere.

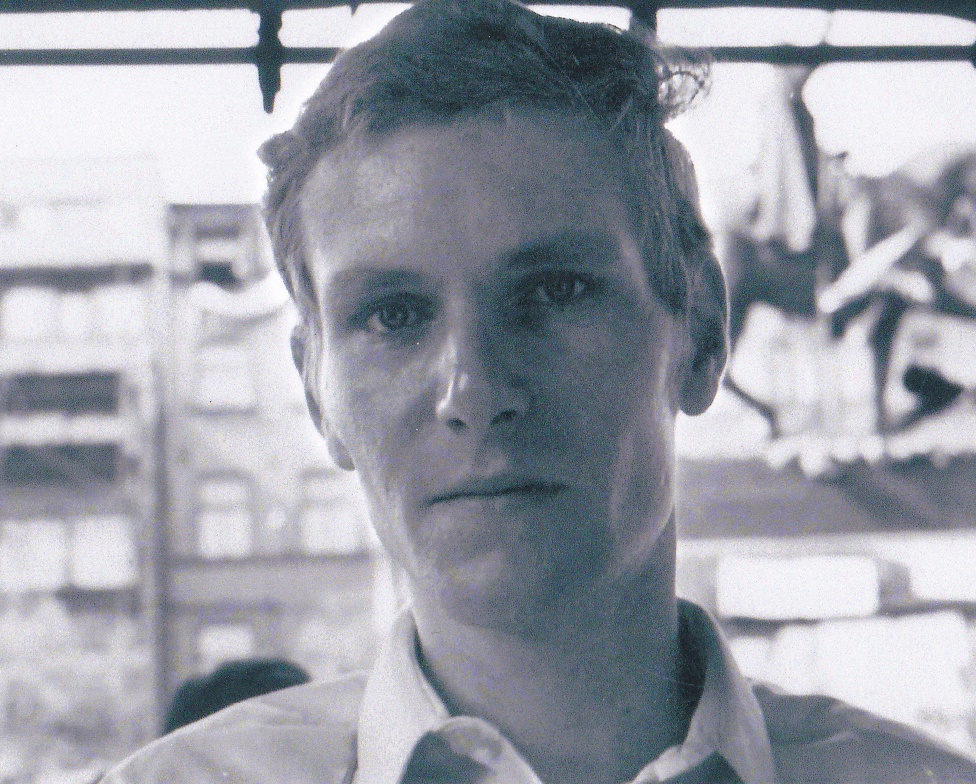

Am 14. August 1968 reiste Reimar Krell von Bratislava nach Prag, um dort eine andere Fluchtmöglichkeit ausfindig zu machen. In Prag erlebte er am 21. August 1968 den Einmarsch der sowjetischen Panzer und den Beginn der Niederschlagung des Prager Frühlings. Noch am gleichen Tag beteiligte er sich auf dem Wenzelsplatz an einer Unterschriftensammlung gegen den militärischen Überfall der Warschauer-Pakt-Staaten. An einem leeren Verkaufsstand brachte er die Losung „Fordert den sofortigen Abzug der Aggressoren“ an sowie eine Karikatur Walter Ulbrichts. Außerdem hängte er sich ein Schild um den Hals auf dem zu lesen war: „Mein Herz schlägt für Dubček“. Die Unterschriftenlisten lieferte ein älterer Mann, der sich an der Unterschriftensammlung auf dem Wenzelsplatz beteiligte, am Abend bei dem Untergrundsender Radio „Freies Prag“ ab. Bis zum 26. August 1968 sammelten die Aktivisten auf dem Wenzelsplatz täglich über 10 000 Unterschriften. Auch zwei junge Frauen aus Leipzig beteiligten sich an der Aktion. Jemand machte Krell am 22. August darauf aufmerksam, dass soeben der Langstreckenläufer und mehrfache Olympiasieger Emil Zatopek an seinem Stand unterschrieben hatte. Krell lief darauf hinter Zatopek her und tippte ihm auf die Schulter, worauf Zatopek sich umdrehte und ihm herzlich die Hand schüttelte.

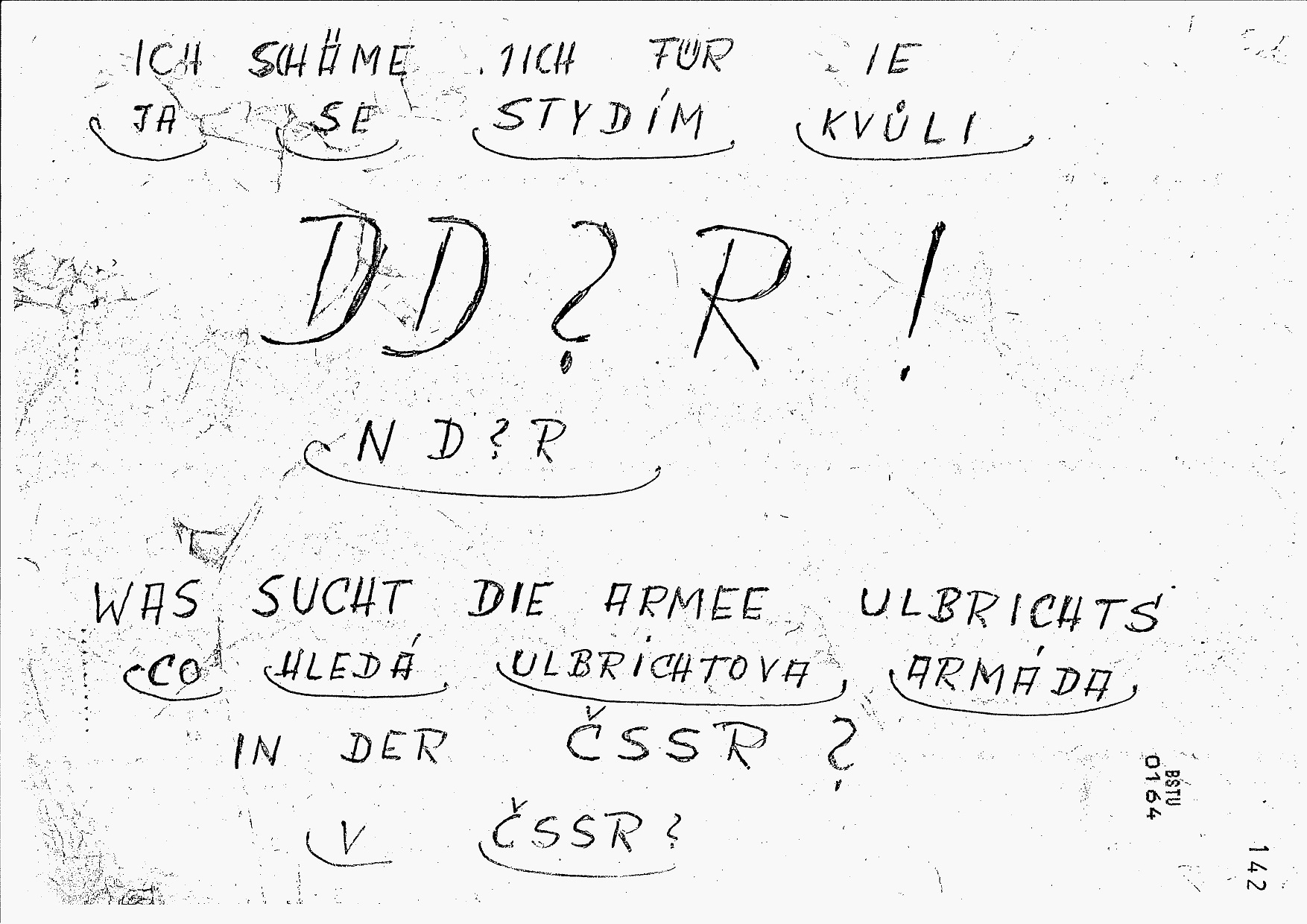

Am 23. August 1968 filmte das ZDF Reimar Krell an seinem Stand auf dem Wenzelsplatz, einen Tag später interviewte ihn der ZDF-Berichterstatter Hoffmann im Hotel „Esplanada“. Das ZDF sendete die Aufnahmen aus Prag am 24. und 25. August. Am 24. August begab sich Reimar Krell mit einem selbstgefertigten Plakat zur DDR-Botschaft und setzte sich vor dem Botschaftseingang auf den Boden. Auf dem Plakat, das er sich umgehängt hatte, stand in Großbuchstaben: „Ich schäme mich für die DDR. Was sucht die Armee Ulbrichts in der Tschechoslowakei.“

Während der Unterschriftenaktion auf dem Wenzelsplatz erfuhr Reimar Krell von anderen DDR-Bürgern, dass in der französischen Botschaft Pässe für Westdeutsche ausgestellt würden, die ihre Papiere verloren hatten. Da die Bundesrepublik Deutschland zu dieser Zeit keine diplomatischen Beziehungen zur ČSSR unterhielt, nahm das Bureau de Circulation pour l’ Allemagne in der französischen Botschaft konsularische Verwaltungsaufgaben für die Bundesrepublik wahr. Zusammen mit zwei jungen Leipzigerinnen, die ihn bei der Unterschriftensammlung unterstützt hatten, besorgte sich Krell daraufhin am 26. August einen westdeutschen Reservepass. Eine Mitarbeiterin der Botschaft informierte die drei jungen Leute, dass sie am folgenden Tag gegen 8:00 Uhr mit einem Fahrzeugkonvoi von der französischen Botschaft zur Grenze gebracht werden könnten. Für den Grenzübergang sei jedoch ein tschechisches Visum vorzuweisen. Der Versuch, ein solches Visum zu erhalten scheiterte, da die zuständige Polizeidienststelle bereits geschlossen war. Die beiden Leipzigerinnen gaben deswegen ihr Fluchtvorhaben auf. Reimar Krell brach am nächsten Morgen mit dem Fahrzeugkonvoi von der französischen Botschaft aus zum Grenzübergang Rozvadov auf. Dort wurde er wegen des fehlenden Visums aufgehalten und vernommen. Da er zugab, DDR-Bürger zu sein, erfolgte seine Festnahme.

Nach mehreren Tagen in der Haftanstalt Plzeň (Pilsen) versuchte Reimar Krell, aus dem Leben zu scheiden, indem er sich die Pulsadern aufschnitt. Das Gefängnispersonal konnte jedoch rechtzeitig einschreiten und die medizinische Versorgung veranlassen. Am 23. September 1968 erfolgte seine Auslieferung an die DDR und einen Tag später die Einlieferung in das MfS-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen. Das Stadtgericht Berlin-Mitte ordnete unter Vorsitz des Richters K. Krautter am 25. September die dortige Untersuchungshaft mit der Begründung an, Reimar Krell habe seit Mai 1968 „mit dem Ziel, die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung in der DDR zu schädigen oder gegen sie aufzuwiegeln, die Tätigkeit staatlicher oder gesellschaftlicher Organe oder Repräsentanten der DDR oder anderer Staaten des sozialistischen Weltsystems diskriminiert und herabgesetzt und darüber hinaus versucht, die Deutsche Demokratische Republik ohne staatliche Genehmigung zu verlassen, um Wohnsitz im kapitalistischen Ausland oder in Westdeutschland zu nehmen“.

Am 25. November 1968 wandte sich Hinrich Kuessner an den Generalstaatsanwalt der DDR und bat um eine Besuchsgenehmigung bei Reimar Krell sowie um eine Genehmigung zur Teilnahme an dem Gerichtsverfahren. Sein Schreiben wurde mit dem Vermerk abgelegt, „kann nicht beantwortet werden, da Mittäter“.

Am 31. Dezember 1968 distanzierte sich Krells Mutter in einem Schreiben an den Generalstaatsanwalt von ihrem Sohn. „Wir sind erschüttert, daß Reimar ein so großes Verbrechen begangen hat“, schrieb sie und beklagte die Ablehnung einer von ihr beantragten Westreise. Als Begründung habe man ihr erklärt, dass „mein Sohn des Staatsverbrechens angeklagt sei“. Dabei sei er seit sieben Jahren nicht mehr bei ihr gewesen, da er im Alter von siebzehn Jahren zu Else Timm zog und “vollkommen dem kirchlichen Einfluß erlegen“ sei.

Der Vernehmer Krells, Leutnant Gunter Krenkel von der für Spionagefälle zuständigen MfS-Hauptabteilung IX/1, verfasste einen siebenseitigen Untersuchungsplan, der eine detaillierte „Vernehmungstaktik“ enthielt. Diese war darauf angelegt, das Vertrauen Reimar Krells zu gewinnen, um ihn zu umfassenden Aussagen zu bewegen. Am Ende seines Vernehmungsplans schrieb Leutnant Krenkel: „Der Beschuldigte ist sehr leicht beeinflußbar und beeindruckbar, was in der Vernehmungstaktik genutzt werden kann.“ Zwischen dem 24. September und 10. Oktober 1968 wurde Reimar Krell in zahlreichen Verhören zermürbt. Leutnant Krenkel verlangte ihm mehrere Niederschriften seines Lebenslaufs ab, sowie schriftliche Angaben über seine Fluchtversuche in den Westen. Auch zu der „konterrevolutionären“ Unterschriftensammlung in Prag wurde Reimar Krell wieder und wieder befragt.

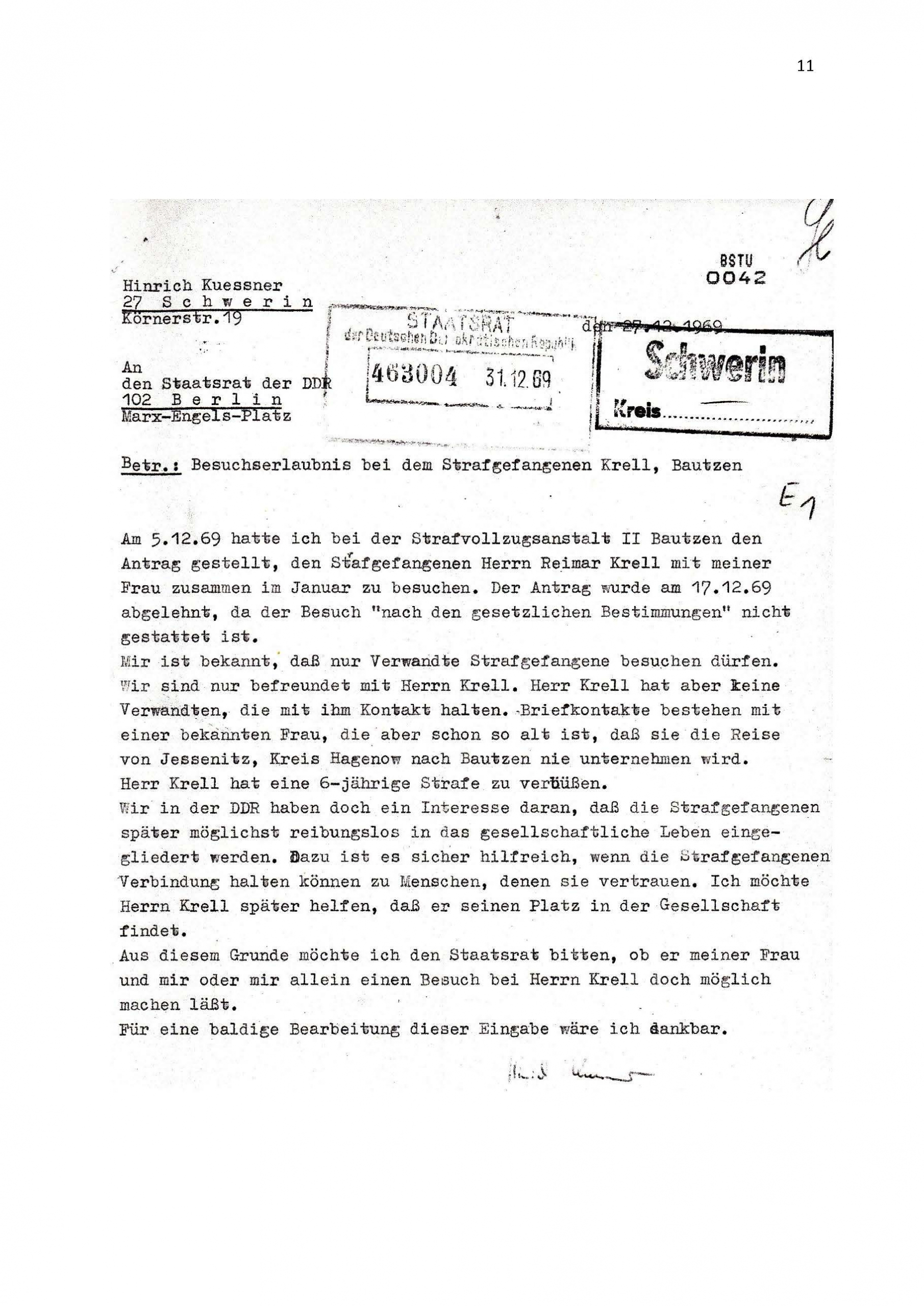

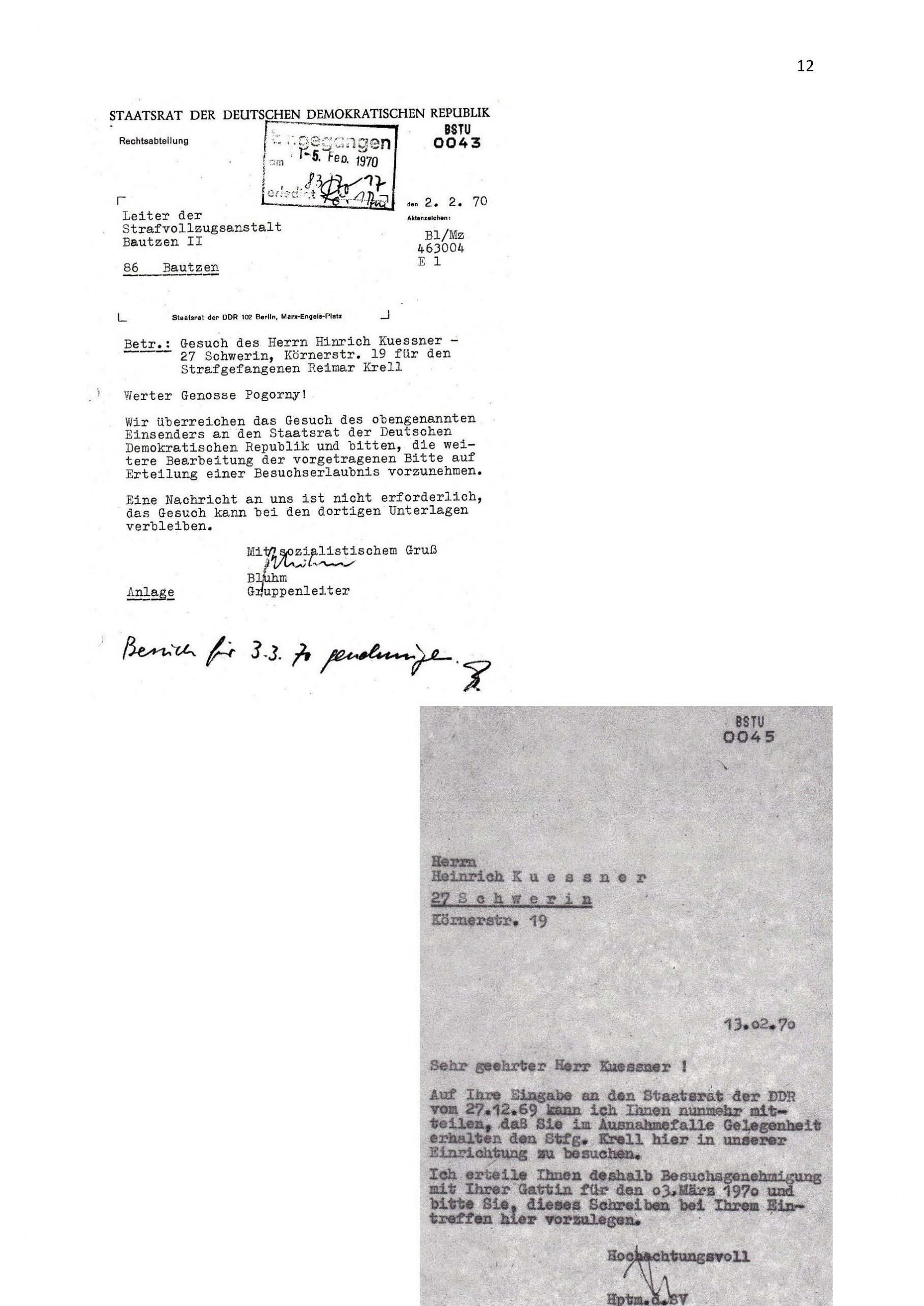

Unter dem Vorsitz von Oberrichterin Gerda Klabuhn verurteilte das Stadtgericht von Groß-Berlin nach zweitägiger nichtöffentlicher Verhandlung Reimar Krell am 25. Juli 1969 „wegen mehrfacher staatsfeindlicher Hetze und wegen versuchten ungesetzlichen Grenzübertritts im schweren Fall“ zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe. MfS-Hauptmann Engelhardt schrieb dazu in einem Vermerk, eine Mitwirkung „gesellschaftlicher Kräfte“ bei der Verhandlung sei nicht möglich, „da der Sachverhalt im staatlichen Interesse der DDR geheimzuhalten ist“. Am 4. September 1969 wurde Reimar Krell aus dem MfS-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen zur Haftverbüßung in die Strafvollzugsanstalt Bautzen II überstellt. Die Anstaltsleitung schrieb am 21. Oktober 1969 in einem „Erziehungsprogramm“ für Reimar Krell: „Dem Strafgefangenen ist die Sieghaftigkeit des Sozialismus, und was wir unter Freiheit verstehen, klarzumachen; ferner, daß es in Deutschland zwei deutsche Staaten gibt, und die DDR der einzig rechtmäßige deutsche Staat ist.“ Während seiner Haftzeit schrieb Reimar Krell lange Briefe an seine Pflegemutter Else Timm sowie an seinen Freund Hinrich Kuessner und dessen Frau Gudrun. Die Arbeit, zu der er im Gefängnis eingeteilt wurde, empfand er als „äußerst stumpfsinnig“ und beklagte die unbefriedigende Ausstattung der Bibliothek. Ein Besuchsantrag Hinrich Kuessners wurde im Dezember 1969 von der Haftanstalt zunächst abgelehnt, nach einer Beschwerde Kuessners beim Staatsrat der DDR aber schließlich doch genehmigt.

Einen Tag später bat Reimar Krell die Anstaltsleitung um Verlegung in eine Einzelzelle, da er sich nervlich nicht mehr zum Zusammenleben mit den anderen Zelleninsassen in der Lage sah. Sein Ersuchen wurde von der Anstaltsleitung genehmigt. Am 30. Juli 1970 führte ein „Erzieher“ mit Reimar Krell „von 13.15 – 15.00 Uhr eine Aussprache“. Krell wurde vorgeworfen, er habe „illegale Verbindung zu anderen Strafgefangenen“ aufgenommen. Es handelte sich um eine Freundschaft zu einem Mitgefangenen, die unerwünscht war. Nach dieser „Aussprache“ wurde Reimar Krell zurück in den Arbeitsbereich gebracht. Von dort aus begab er sich auf eine zum Produktionsraum gehörende Toilette und erhängte sich mit seinen Schuhbändern. Hauptmann Pokorny, Leiter der Strafvollzugsanstalt, teilt dem Ministerium des Inneren den Suizid telegrafisch mit und gab an: „Als Motiv seiner Handlung ist anzunehmen, daß er Angst vor weiterer Bestrafung hatte.“

Die Beisetzung von Reimar Krells Urne erfolgte am 31. August 1970 in Lübtheen. Hinrich Kuessner, der zu diesem Anlass angereist war, erinnert sich an eine nur kurze Trauerfeier. „Für den Pastor war es Selbstmord und Selbstmord war Sünde, auch wenn man ihn im Gefängnis begeht.”