Joachim Weinhold hatte lange überlegt, ob er diese Reise antreten sollte. Eine Freundin aus seinen Studienjahren an der Freien Universität Berlin hatte ihn eingeladen, nach Berlin zu kommen. Er war schon so oft aus dieser Stadt fortgereist, und jedes Mal hatte er sich vielleicht vorgenommen, nicht so bald zurückzukehren.

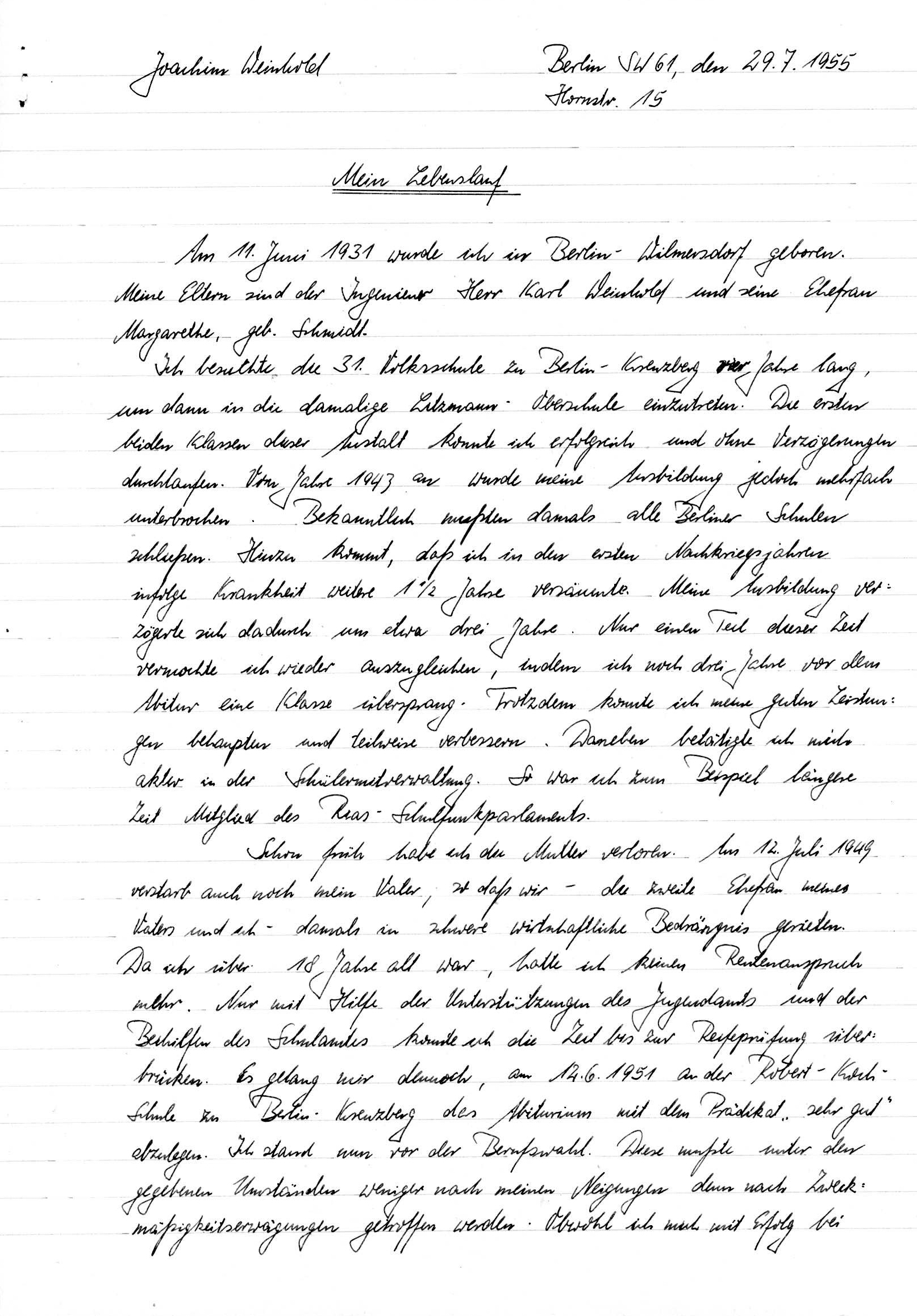

Tatsächlich bargen die bisherigen Lebenserfahrungen, die der 31-jährige Student der Betriebswirtschaftslehre in der geteilten Stadt machen musste, Probleme, die er nicht bewältigen konnte. Sechs Jahre nachdem Joachim Weinhold am 11. Juni 1931 in Berlin-Wilmersdorf zur Welt kam, wies man seine Mutter, Margarete Weinhold, in eine Heil- und Pflegeanstalt für psychisch Erkrankte ein. Sie soll an Schizophrenie gelitten haben. Die letzte Nachricht von ihr kam aus einer Nervenheilanstalt in Landsberg an der Warthe (Gorzów Wielkopolski), seitdem galt sie als verschollen. 1949 starb auch sein Vater, Karl Weinhold, der zuvor erneut geheiratet hatte. Bei seiner Stiefmutter, Ella Weinhold, wuchs Joachim auf. Er galt als äußerst intelligent und fleißig. Die Abiturprüfungen bestand er 1951 mit „sehr gut“. Anschließend arbeitete er beim Berliner Finanzamt als Verwaltungsangestellter. Die Laufbahn als Beamtenanwärter brach er jedoch 1955 ab, um Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin zu studieren. Das Studium finanzierte er selbst mit Studentenjobs und gelegentlichen Stipendien. An der Universität machte er durch politisch links orientierte Äußerungen auf sich aufmerksam. Eine Kommilitonin erinnerte sich: „Er konnte den Mund nicht halten und sagte manchmal etwas ‚sehr Rotes‘. Mit gewissen Professoren hatte er deshalb Schwierigkeiten.“ Doch zuweilen waren seine Mitstudenten irritiert: Joachim Weinhold, der zu den besten Studenten gehörte, konnte plötzlich sehr unruhig sein, Prüfungsangst zeigen und sich wegen seiner politischen Haltung verfolgt fühlen. Fragen quälten ihn: Hatte der Tod seines Vaters politische Gründe? Was war aus seiner Mutter geworden? Nervenzusammenbrüche folgten, das Studium musste er unterbrechen. Unvermittelt fuhr er in die Bundesrepublik, reiste scheinbar ziellos umher und brach schließlich gemeinsam mit einem Freund nach England auf.

Zurückgekehrt entschied er sich nach acht Semestern an der Freien Universität Berlin für einen Universitätswechsel. Im Sommersemester 1960 immatrikulierte er sich an der Georg-August-Universität in Göttingen. Ein Semester lang arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent bei Professor Wilhelm Hasenack. Seine Studienleistungen hatte er bereits erfüllt, doch die Diplomprüfungen verschob er, weil sich im Dezember 1961 sein Gesundheitszustand zu verschlechtern begann. Wieder trat eine nervliche Überspannung auf, von der er sich bei seiner Stiefmutter in West-Berlin erholen wollte. Erst im Mai 1962 kehrte er nach Göttingen zurück und mietete in Groß Ellershausen eine Wohnung. Ein Arzt verschrieb ihm Beruhigungstabletten- und Bäder. Die Arbeit für eine Gartenbaufirma versprach einen Ausgleich zum Studium.

Als eine ehemalige Studienfreundin ankündigte, am 7. Juli 1962 nach Berlin reisen zu wollen, erklärte er sich zunächst zu einem Treffen bereit. Später müssen ihm Zweifel gekommen sein. Er sagte wegen Geldmangels die Fahrt nach Berlin ab, auch wolle er nicht seine neue Arbeit bei der Gartenbaufirma gefährden. „So leid es mir tut: Zu der angegebenen Zeit kann ich nicht in Berlin sein. […] Ich wünsche Dir viel Spaß in Berlin. Von einem Besuch des Ostsektors würde ich abraten. Auch unmittelbar an der Grenze ist es sehr gefährlich“, schrieb er der ehemaligen Kommilitonin Ingrun J. Doch die Ruhelosigkeit blieb. Am Abend des 6. Juli suchte er Kleidung und Unterlagen für eine längere Reise zusammen. Offen bleibt, was er eigentlich vorhatte. Er hatte sich weder bei der Studienfreundin noch bei der Stiefmutter angekündigt. Drängte es ihn vielleicht, die Rätsel seiner Familiengeschichte zu lösen? Später fand sich in seinen Reiseunterlagen ein Zettel mit der Adresse eines Verwandten väterlicherseits, der in Bernburg an der Saale lebte.

Mit einem Koffer und einer Aktentasche reiste Joachim Weinhold am 7. Juli frühmorgens um 6.20 Uhr von Groß Ellershausen ab. Er hatte eine Fahrkarte nach Berlin gelöst. Nach dem Grenzübergang Marienborn folgte als nächster Halt in der DDR die Bezirksstadt Magdeburg. Spontan verließ er hier den Zug und bat bei einer Dienststelle der Volkspolizei um Aufnahme in die DDR. Doch solch ein Anliegen musste der Ordnung halber an einer Grenzübergangsstelle vorgebracht und bearbeitet werden. Deshalb schickte man ihn zurück nach Marienborn. Dort vernahm ihn ein Ermittler des Staatssicherheitsdienstes. Weinhold erklärte, er wolle in die DDR übersiedeln, weil er Schwierigkeiten mit seinen Universitätsdozenten habe. Nicht verborgen blieb, „daß sein Nervenzustand nicht in Ordnung war“, wie es in dem Vernehmungsprotokoll heißt. Auf Nachfrage gab Weinhold zu, dass er in nervenärztlicher Behandlung war. Das besiegelte die Ablehnung seines Übersiedlungswunsches. Da „kein operatives Interesse vorlag“, wurde er am 8. Juli 1962 um 13.45 Uhr „konspirativ“ mit einem Interzonenzug in die Bundesrepublik abgeschoben.

Joachim Weinhold verließ den Zug in Helmstedt und übernachtete in einer Unterkunft der Zonenrandbetreuung. Am 9. Juli war er früh wieder auf den Beinen. Vielleicht wichen nun alle Ängste, aber auch das Wissen um die Gefahren des Grenzgebietes einem trotzigen Wagemut. Er wollte unbedingt in die DDR. Gegen 4 Uhr morgens versteckte er sich in einem Militärzug der West-Alliierten, der kurz darauf nach Berlin abfuhr. Etwa 40 Meter hinter den Grenzzäunen sprang er mit seinem Gepäck vom Zug. Das bemerkten zwei DDR-Grenzer, die den Mann aus dem Militärzug vermutlich für einen Spion oder feindlichen Eindringling hielten. Als Weinhold nach einem Anruf und einem Warnschuss versuchte, in Richtung Westgrenze zurück zu laufen, schoss der Grenzsoldat Hans-Peter V. mit seinem Karabiner gezielt auf den Flüchtenden. Eine Kugel durchschlug Joachim Weinholds Körper. Bei der späteren Obduktion stellte sich heraus, dass sie ihn im Rücken traf, mehrere innere Organe verletzte und aus dem Bauch wieder austrat. Der Verletzte wurde zunächst zur Poliklinik in Harbke gebracht und nach der Erstversorgung wegen der schweren Verletzung in das Kreiskrankenhaus Neindorf/Oschersleben überführt. Dort stellte der behandelnde Arzt neben der Schusswunde auch eine Bauchfellentzündung (Peritonitis) fest. Joachim Weinhold war benommen, auf Fragen antwortete er nur noch unter großer Anstrengung. Am nächsten Abend um 19.10 Uhr hörte sein Herz auf zu schlagen.

Zwei Wochen später teilte der Staatsanwalt des Bezirkes Magdeburg Frau Weinhold den Tod ihres Stiefsohnes mit. Er sei „bei dem unter Mißbrauch eines alliierten Militärzuges vorgenommenen gewaltsamen Eindringen in die Deutsche Demokratische Republik ums Leben gekommen“. Mit der Post bekam sie seinen Koffer und die Aktentasche zugesandt. Die Urne mit seiner Asche wurde auf einem Friedhof in Berlin-Neukölln beigesetzt.

Im November 1995 klagte die Staatsanwaltschaft Magdeburg den Todesschützen Hans-Peter V. an. Auf Beschluss des Landgerichts Magdeburg vom 27. März 1997 wurde das Verfahren jedoch wieder eingestellt. Der Schütze habe entsprechend seiner Befehlslage und der seit 1961 gültigen DDR-Schusswaffengebrauchsbestimmung gehandelt. Das Oberlandesgericht Naumburg wies die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen den Einstellungsbeschluss mit der Begründung ab, die DDR-Bestimmung entspreche „grundsätzlich den Bestimmungen der Bundesrepublik für den Schusswaffengebrauch im Grenzdienst“ (§11 UZwG). Hans Peter V. habe geglaubt, nur durch die Anwendung der Schusswaffe könne ein Verbrechen verhindert werden.